Hippolyte Royet,Tissages

1854

Crédit photographique : Yves Bresson/Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole (Référence image : 4S06924 [2004-0089-CX]

Sur le socle : FCS Hippolyte Royet, Maire de Saint Etienne de 1819 à 1831 / il fit édifier cet hôtel de ville

Jean-François Hippolyte dit Hippolyte Royet est un négociant et homme politique français né à Saint-Étienne le 25 janvier 1788 et mort à Valbenoîte, dans la banlieue de Saint-Étienne, le 1er juillet 1853. Maire de Saint-Étienne sous la Restauration, il a réussi à mener à bien un grand nombre de travaux nécessaires dans une ville en plein essor. Maire de Saint-Etienne de 1819 à 1831.

Biographie

Fils et petit-fils d’armurier, il n’a pas vingt ans quand il devient l’associé de son frère François Royet au sein d’une société de rubans sous la raison Royet frères. Après le décès accidentel de François en 1814, il continue seul. Comme fabricant de rubans, il favorise les innovations, tentant d’adapter la mécanique Jacquard au métier à la barre et organisant dès 1830 une usine hydraulique sur les bords de la Semène dans la Haute-Loire.

21 Juin 1819, vente des bâtiments et dépendance, bois, prés … par Joseph-Balthazar Bonnet de Treyches à Mr Hippolyte Royet négociant à Saint-Etienne et future maire de Saint-Etienne. Tous ces biens furent vendus 100000 francs, dont 40000 payables le lendemain. Le deuxième paiement de 30000 Francs devait être effectué, trois mois après ; et le troisième paiement de 30000 Francs, six mois après. Un intérêt de 5% ne pouvait jouer qu’en cas de retard. L’acte de vente fut passé, le 21 Juin 1819, et, enregistré à Saint-Didier, le 22 Juin 1819. Ont comparu, le vendeur Joseph-Balthazar Bonnet de Treyches, propriétaire, demeurant à Paris,49 rue de Richelieu, et de son autorité, dame Prescille-Anna-Caroline-Françoise du Chantal Fesquet, son épouse, représentée par demoiselle Clotilde Bernard, à Saint-Didier, et, l’acheteur, Hippolyte Royet, négociant à Saint-Etienne. Ce dernier fut l’acquisition de tous les bâtiments et dépendances, bois, prés, et autre qui constituaient l’ancienne Abbaye de la Séauve, détaillés au contrat d’acquisition du 23 Mai 1791 et du 21 germinal, an V.

Conseiller municipal depuis 1818, il est nommé maire en 1819 et devait conserver ses fonctions jusqu’à la fin de la Restauration, même si les autorités n’apprécient guère son libéralisme. Étant célibataire, il peut consacrer tout son temps à ses fonctions et n’hésite pas à payer de ses deniers certains travaux. Sous son administration, l’Hôtel de ville est enfin construit ainsi que la condition des soies et le palais de justice. Il se préoccupe aussi de donner à la ville un réseau d’égouts, des rues pavées et même des trottoirs. Il abandonne ses fonctions en novembre 1830 et est élu colonel de la garde nationale en 1831. Il continue de siéger au conseil municipal pendant toute la durée de la Monarchie de Juillet et entre au conseil général de la Loire en 1839. Au moment de la révolution de février 1848, en raison de sa popularité, il est nommé maire provisoire et se voit même attribué les fonctions de préfet.

Débordé par les démocrates avancés, qui ont favorisé les émeutes d’avril 1848 et le pillage des couvents, il démissionne en mai et se retire de la vie politique locale. Par testament, il donne une somme pour la mise en place de deux statues de bronze pouvant orner la façade de l’Hôtel de ville en demandant qu’elles soient réalisées par Montagny. Après de laborieuses négociations entre les héritiers et la ville, la statue de la Métallurgie est inaugurée en 1872 et celle de la Rubanerie en 1875.

Source : Descreux, Notices biographiques stéphanoises, Saint-Étienne 1868.

En consultant le catalogue des brevets délivrés en France, on trouve, en effet, le nom de M. Hippolyte Royet, de Saint-Etienne, inscrit pour un mécanisme destiné à faire basculer le levier de la mécanique dite à la Jacquart et adapté au métier à la zurichoisel; mais ce brevet d’invention, d’une durée de cinq ans seulement, porte la date du 29 juin 1819, postérieure de quatre années à celle indiquée par M. Hedde, et coïncidant avec la date d’un autre brevet, également d’invention?, où le même mécanicien propose de remplacer les anciens clins à axe coudé, qui dans leur demi-révolution chassaient brusquement les navettes des métiers à la zurichoise d’une coulisse du battant dans l’autre, en rompant souvent les fils de chaîne des plus larges rubans, par un système de mouvants ou cames fermées, mobiles entre les côtés de châssis verticaux montés, à l’une des extrémités du battant, sur des conducteurs ou tiges horizontales à coulisses et chariots – traîneaux qui, munis d’échancrures, impriment aux crampons tournants des navettes un mouvement accéléré progressif, continu et très-doux, par lequel elles s’insinuent sans aucune secousse dans les ouvertures de leurs chaînes respectives. Plus tard encore (juin 1830), le même Hippolyte Royet s’occupait de la production d’étoffes ou rubans façonnés et panachés, dont le principe consiste spécialement dans l’emploi, alors nouveau sans doute, d’une chaîne chinée ou imprimée pour des étoffes diverses, pleines ou à jours.

Source : Rapport sur les machines et outils employés dans les manufactures,

Volume 2

De Jean Victor Poncelet.

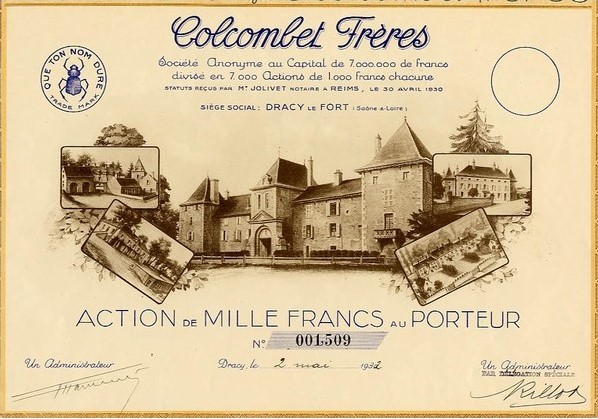

La Maison Colcombet

Alexandre-Louis-Marie Colcombet (1852-1928),

1er Maire de la Séauve-sur-Semène, Fils de Jacques-Victor Colcombet (1824-1890) fondateur de la Séauve-sur-Semène, Fabricant de rubans à St-Etienne. Président du tribunal de Commerce depuis 1895. Ancien vice-président de la chambre syndicale des tissus. Administrateur de la succursale de la Banque de France. Chevalier de la Légion d’honneur à l’occasion de l’exposition de Chicago en 1893, où il était membre-rapporteur du jury. A l’exposition de 1889, la maison Colcombet (M. Colcombet a pour associés MM. Charles Keusiger et Julien Delomier a obtenu le grand prix d’honneur).

L’Industrie de la Rubanerie est, depuis longtemps déjà, exercée par la maison Colcombet. L’aïeul du chef actuel de la maison, M. Salichon,. fut le premier, en 1763, qui substitua dans la fabrique de Saint-Étienne le métier à la Zurichoise, tissant trente pièces à la fois, au métier à basse lisse.

A la génération suivante, le chef de la maison fut M. François Colcombet. Dans la période de 1804 à 1854, son commerce acquit une notoriété et un développement considérables, et se tint constamment au premier rang. Il obtint, en 1834, une médaille de bronze à l’Exposition de Paris, exposition comprenant la France seulement. En 1855, à l’Exposition universelle de Paris, une médaille de première classe lui fut décernée. Après sa mort ses fils ont pris la direction de la maison, que leurs enfants prendront sans doute encore. Dans un ouvrage resté célèbre, l’ancien organisateur de l’Exposition de 1867, M. LE PLAY, examinant les conditions les plus favorables au développement de l’industrie, indique au nombre des plus nécessaires L’ESPRIT DE SUITE et LA PERSISTANCE DE L’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE dans les mêmes familles. Il loue à cette occasion l’Angleterre de la transmission héréditaire du travail dans les mêmes maisons. C’est à bon droit que la maison Colcombet peut, en France, s’offrir comme un exemple de cette tradition, qui a amené la grandeur commerciale de l’Angleterre.

Jacques Victor COLCOMBET.

Jacques Victor Colcombet débuta sa carrière en tant que commissaire-employé dans la société familiale. Puis à l’âge de 26 ans il pu s’associer avec son père et ses oncles. C’est principalement lui, à qui l’on doit le considérable développement de l’affaire Colcombet. Il délaisse le statut de fabricant et est l’un des premiers notables stéphanois se tourner vers l’usinage. Il établit une usine-couvent à la Séauve-sur-Semène, il s’agissait de la 1ère usine de tissage de la région. Elle employait près de 150 ouvriers pour 100 métiers à tisser. Jacques Victor devient ainsi le créateur du village de la Seauve. Il dessine le plan du futur village, distribue des parcelles à ses employés, fait construire l’église ainsi qu’une maison pour sa famille près de l’usine.

Bien qu’en 1873 le C.A était de 3 000 000 de F et faisait travailler 500 métiers à tisser dont 200 à la Séauve. Il reforme la société Colcombet en 1883 avec ses fils après qu’Aimé se soit retiré en 1882.

(source généanet)

Filature de laine peignée et tissage Catteau Lorthiois, puis filature des Trois Pierres.

La société Catteau Lorthiois a été fondée en 1813. Après la destruction du tissage de Comines en 1917, Victor Catteau Lorthiois installe en 1920 à Tourcoing, une filature de laine peignée et un tissage automatique de coton, métis et pur fil. Pour réduire les pertes d’énergie, les ateliers sont construits en rez-de-chaussée et les métiers actionnés par une transmission directement accouplée au moteur. Cependant un document de 1948 révèle une surélévation d’un bâtiment en front de rue. En 1951, le groupe Catteau Lorthiois (S. A. au capital de 213.500.000 F.) composé de l’unité de Tourcoing, nommée filature des Trois Pierres et d’une usine à La-Séauve-sur-Semène (43) produit laine peignée, tissus d’habillement, fils élastiques guipés, tissus élastiques tissés, tissus élastiques tressés, tissus élastiques tricotés, tissus de coton, toile ainsi que des gaines tressées en verre textile. La fermeture de l’usine survient en 1982. Elle est actuellement occupée par des magasins.Lors de sa construction, la filature est équipée de 4 assortiments de la Société Alsacienne de Construction Mécanique (S.A.C.M.) et 32 continus à filer de 400 broches, ainsi que d’une retorderie. Dans le tissage de toiles sont installés 48 métiers ordinaires et 112 métiers automatiques grande largeur. La production de la filature et de 3000 kg et celle du tissage de 12000 pièces par an. La force motrice est de 800 ch.En 1923 la société emploie 400 ouvriers environ.

Source: