César avait mis neuf années à dompter ces peuples qui passaient pour indomptables ; pendant ce temps il avait pris d’assaut plus de huit cents oppida, subjugué trois cents peuples, combattu trois millions d’hommes, fait mille prisonniers. C’était beaucoup sans doute d’avoir vaincu, c’est ensuite bien d’avantage d’assurer la conquête. Le proconsul y applique son génie. On le voit parcourir les Gaules, visiter les cités, exempter les plus malheureuses de charges trop lourdes, accorder ou promettre à d’autres son appui. Il ne touche à rien encore ; il s’est donné pour première mission de calmer les douleurs, de rassurer les inquiétudes, d’inspirer à tous une grande confiance. L’impôt de quarante millions de sesterces dont il frappe cet immense territoire est réparti avec le plus d’équité possible, et même, pour lui enlever ce qu’il peut avoir d’humiliant, reçoit le nom de solde militaire. Il faut que la transition puisse s’opérer sans secousse ; aussi, point de ces confiscations, de ces proscriptions cruelles qui signalèrent si tristement les exploits des Sextus et des Domitius. Il est nécessaire que César se fasse promptement aimer, car il n’a pas le loisir d’attendre ; d’autres soins d’ambition l’appellent à Rome.

Pompée et le sénat sont contre lui, tout peut lui échapper en un jour. C’en est fait, il va lever les étendards de la guerre civile ; mais il sait que l’ancienne province romaine est amie de Pompée et peut se tourner contre lui après son départ, il lui importe donc que la nouvelle, qui est son œuvre, lui demeure fidèle. En toute hâte il s’attache les chefs, leur promet, s’il réussit, des dignités, des charges, des richesses, des honneurs ; il organise de ses propres deniers, avec les braves vétérans des armées de l’indépendance et avec la fleur de la jeunesse gauloise, la formidable légion de l’Alouette ; puis, confiant en sa fortune, tire sa glorieuse épée du fourreau et passe le Rubicon.

Ne suivons point César entrant dans Rome à la tête de ses Transalpins, dispersant ses ennemis, le sénat et Pompée, s’emparant, sans crainte du sacrilège, des trésors mis en réserve dans le temple de Saturne pour combattre les Gaulois et dont lui-même fait largesse aux Gaulois, courant soumettre l’Espagne en quarante jours, traversant, sans s’arrêter, les Alpes maritimes, assiégeant, prenant Massalie, imprudente alliée de son rival. C’est le vol de l’aigle. Tout fléchit sous les pas du héros. Le peuple enthousiasmé le proclame dictateur ; et lui, qui n’a rien oublié, d’un côté, ouvre les portes du sénat aux chefs des tribus qui l’ont le mieux secondé, accorde à plusieurs cités les prérogatives des cités romaines, donne son patronage et son nom aux villes, aux familles celtiques dont il connaît le dévouement, décore en masse du titre de citoyen de la république tous les légionnaires de l’Alouette ; de l’autre, punit la province Narbonnaise de sa préférence pour Pompée en lui imposant trois colonies militaires, et pour rendre ce souvenir éternel, fait dresser au milieu du forum de Némausus des tables monumentales sur lesquelles il inscrit en partant la date de cette dernière victoire. Mais les sénateurs n’ont pas pardonné les sanglantes humiliations que leur a fait subir le dictateur ; ils l’attendent, le laissent s’enivrer dans son plus splendide triomphe, l’assassinent sur son siège, lui donnant à peine le temps de couvrir son visage pour ne pas voir dans ses meurtriers ceux qu’il croyait ses amis les plus chers.

En ce temps-là les beaux-arts de la Grèce étaient en grand honneur à Rome. Pompée avait fait élever à ses frais le temple de la Vénus Victrix et celui de Minerve ; Lucullus, ce fastueux romain, fonda celui de la Félicité ; Paul Émile construisit, l’an 54 avant J.-C., la magnifique basilique qui a porté son nom et qui est la septième. Des esclaves, des affranchis grecs, élevés dans les écoles d’Athènes, reproduisaient sur le bronze, sur le marbre, les immortels chefs-d’œuvre de leur patrie. Des artistes illustres, séduits par la munificence de sénateurs, plus riches que des rois, n’avaient plus d’autre ambition que celle de voir leurs ouvrages décorer les palais, les places publiques de la métropole universelle. Cnéïus, Agath-Angelus étaient de très-habiles graveurs ; Quintus Lolius, Evandre l’Athénien, Arcésilaus et Criton, des statuaires d’un rare talent ; Fasilète, un ciseleur renommé, dont quelques ouvrages sont même très-vantés par Pline et par Cicéron. Le dictateur aimait les arts ; ses immenses richesses, son pouvoir presque suprême lui permirent de leur imprimer une vive impulsion. Il embellit le Capitole, éleva des temples à Mars, à Apollon, à Vénus Génitrix ; c’est en son honneur qu’après la guerre civile le sénat ordonna l’érection de quatre sanctuaires dédiés à la Félicité, à la Clémence, à la Concorde et à la Liberté. Mais aussi quel pays et quel temps ! On élevait des statues d’or, de marbre et d’ivoire à toutes les divinités, à tous les nobles sentiments, à tous les grands hommes de la République !

Quelques archéologues ont prétendu que la conquête avait été précédée dans le Velay d’une époque qu’ils appellent Gallo-GRECQUE. Exagérant l’influence que les colonies phocéennes avaient pu acquérir, ils supposent que non-seulement elles avaient établi des comptoirs jusqu’au pied des Cévennes, noué des relations commerciales avec nos populations des montagnes, mais qu’elles en avaient encore complètement transformé les mœurs et les croyances. Nous avons fait une large part à cette influence hellénique, à laquelle nous croyons en effet. Des peuples laborieux et civilisés ne pouvaient se mettre en contact avec des hommes tels que Possidonius nous les fait connaître, sans grande ment modifier à la longue toutes leurs habitudes. Aussi disions-nous que le siècle qui précéda la domination romaine fut témoin d’une transformation dans les idées religieuses, et que ce fut incontestablement les nombreux rapports établis avec les colonies massaliotes qui la déterminèrent. Ces relations plus ou moins multipliées serviront à nous expliquer comment, surtout dans les contrées méridionales, la foi druidique s’altérait, comment le panthéisme commençait à se répandre. Mais, quelle distance entre ces grossières idées mythologiques, ces grossières images des divinités gauloises au temps de César, et ce que les historiens nous enseignent de la haute civilisation, de la splendeur des arts appliqués aux monuments religieux de la Grèce et de Rome ! Qu’on ouvre les Commentaires sur la guerre des Gaules, qu’on les étudie dans leur ensemble, l’impression produite par cette lecture fera évanouir toutes les exagérations qui pourraient venir à la pensée. César a traversé le Velay, et alors le Velay ne devait pas avoir plus de civilisation que ses voisins ; il a longtemps parcouru l’Arvernie, théâtre d’un de ses plus brillants exploits ; par conséquent il a bien pu connaître les croyances religieuses, le goût et la pratique des choses de l’art dans ces contrées. Que dit César ?

Où est-il allé rendre grâce aux dieux de ses victoires ? En quel endroit a-t-il vu des temples ? Une seule occasion se présente pour prononcer ce nom de templum, et ce nom ne vient pas sous sa plume.

Les Gaulois, dit-il, font vœu souvent de consacrer à Mars les dépouilles de l’ennemi ; après la victoire ils immolent le bétail qu’ils ont pris. Le reste est déposé dans un lieu désigné : Reliquats res in UNUM LoCUM conferunt ; et en beaucoup de villes l’on peut voir de ces espèces de trophées.

César parle des statues de

Mercure, et Montfaucon nous fait connaître quels étaient ces tristes simulacres.

Il assure que les Gaulois ont à peu près sur les dieux les mêmes idées que les

autres nations, cependant il a longuement développé les doctrines druidiques,

et les druides, si peu polythéistes, sont les seuls prêtres de la nation : Illi

rebus divinis intersunt, sacrificia publica ac privata procurant, religiones

interpretantur.

Source de l’extrait :

HISTOIRE DU VELAY ANTIQUITÉS CELTIQUES ET GALL0-R0MAINES

PAR FRANCISQUE MANDET

http://books.google.com

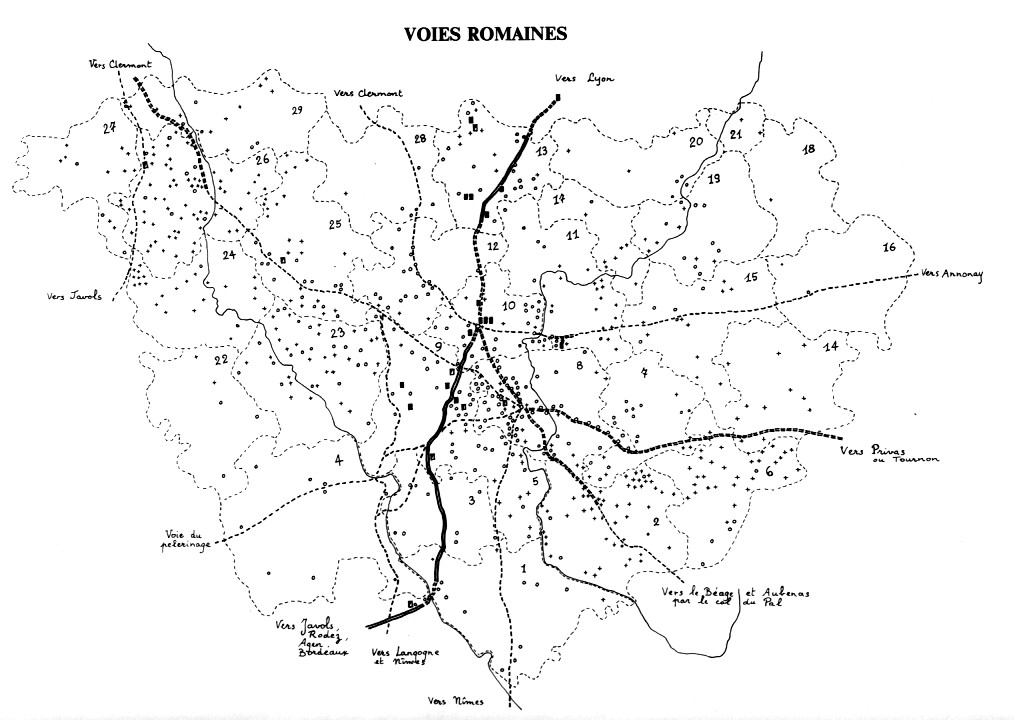

C’est de Ruessium que se comptaient les distances dans la Vellavie. Ce fait, fort important à signaler, résulte de vérifications qui ont établi qu’effectivement lorsqu’on trouva les colonnes milliaires de cette province elles étaient, en général, et sur des voies romaines et à un éloignement plus ou moins conforme à celui qui se trouve indiqué sur ces colonnes.

Or, Bergier cite certaines capitales ou métropoles desquelles partaient, à l’imitation de Rome, plusieurs routes « qui s’étendaient, dit-il, au long et au large, par les régions voisines, cette centralisation locale lui paraît même une preuve de la prééminence des villes ainsi déterminées. D’où l’on peut conclure, surtout avec l’appui des autres témoignages que nous avons produits, que Ruessium fut véritablement une cité considérable.

Les premières routes romaines de la Vellavie durent consister d’abord dans l’amélioration de celles qui existaient déjà, puis progressivement dans la création de celles qui mirent en rapport la capitale de la province avec Lyon, métropole des Gaules, et avec les chefs-lieux des pays circonvoisins. Sans aucun doute les années de ces créations ne sauraient être strictement précisées, néanmoins elles étaient de date fort ancienne sous Alexandre-Sévère, Maximien et Jules-Philippe, puisque nous trouvons des inscriptions constatant qu’au temps de ces trois empereurs, en 234, 235, 244, on répara les ponts et les routes du Velay, qui tombaient de vétusté.

D’un côté l’histoire nous apprend les immenses travaux en ce genre entrepris par Auguste et par ses successeurs, de l’autre nos études archéologiques nous ont démontré l’importance de Ruessium dès le commencement de l’Empire ; c’est pourquoi nous n’hésitons pas à croire que les grandes lignes de communication dont nous allons bientôt parler se reportent à cette époque.

Pour nous, la pierre de Polignac se rattache aux premiers chemins de la Vellavie gallo-romaine. Sa forme, ses dimensions, l’inscription qu’elle contient, la manière dont cette inscription est formulée, sa parfaite similitude avec vingt autres milliaires trouvés sur tous les points des Gaules, en sont un irrécusable témoignage ; et il suffit de se mettre sous les yeux le dessin des monuments lapidaires de Beaucaire, de Nîmes, de Billom, celui surtout de Vollore-ville, dans l’arrondissement de Thiers (Puy-de-Dôme), pour rester convaincu que le grès de Polignac n’eut jamais d’autre destination. Il est vrai qu’on n’y voit aucune indication numérique et que c’est à ce caractère essentiel qu’on reconnaît ces sortes de monuments ; mais il ne faut pas oublier ce que nous avons dit à ce sujet. Du reste, deux causes peuvent expliquer l’absence de chiffres : ou l’inscription n’est plus aujourd’hui complète dans la partie inférieure, ou même, en la supposant entière, on peut admettre que le milliaire était gravé au-dessous, sur un pilier servant de base.

Il est à remarquer, en effet, qu’alors ces sortes de pierres étaient érigées avec un certain appareil. Ainsi, celle de Vollore-ville représente une colonne interrompue aux deux tiers de sa hauteur par une espèce d’écusson sur lequel se trouve la formule dédicatoire à l’empereur Claude. Le plus important des grands chemins de la Vella vie, celui du moins dont il nous reste le plus de vestiges, conduisait de Ruessium à Lugdunum et, par un embranchement, à Mediolanum (Moingt, près de Montbrison). De temps immémorial il est appelé dans le pays VIA BoLENA, probablement en mémoire du magistrat chargé de son exécution, car personne n’ignore que c’était un usage assez ordinaire chez les Romains de donner aux principaux chemins d’une contrée le nom de ceux qui en avaient dirigé les travaux. Toutefois, cette désignation de Bolena n’appartient pas exclusivement à la portion de route qui traverse la Vellavie, puisqu’après le Pontempeirat, Usson et Saint-Bonnet, la voie romaine se dirige vers Moingt où elle garde encore le même nom.

La BOLENA sort de Ruessium, va directement à St-Geneys que M. de La Lande croit avoir été une Mansio ; Saint-Geneys, nous l’avons dit, conserve des restes de constructions antiques. De là, elle se rend près de Saint-Just en laissant un peu sur la gauche les Baraques et Salaver. De Saint-Geneys à Saint-Just la voie romaine se confond presque toujours avec la route actuelle de Craponne, mais à partir de ce point elle s’en éloigne, s’avance du côté de Themey et de La Monge, vient à quelques pas de Chomelix, croise un peu plus loin la route de Craponne, traverse l’Arzon à un passage qu’on appelle encore aujourd’hui le pont de César, puis arrive en face du petit village de Mondouilloux, où fut trouvée une pierre milliaire portant cette inscription à demi-brisée :

IMP CAES MAVR.VE. AL…DRO PIO FEL AVG.V.ANTONINI…A GNI FIL DIVI.V.I NE POT.VEL L.MP. XII.

Inscription qu’il faut ainsi rétablir :

IMPERAToRi CAEsARI MARco AURELio sEvERo ALEXANDRO, PIO, FELICI, AUGUST0, MARCI AURELII ANTONINI MAGNI FILI0, DlVI SEVERINEporis; – CIVITAS VELLAVORUM MILLIA PASSUUM XII.

De Mondouilloux, la Bolena passe à Antreuil, à Bourgènes, à Aubissoux, aboutit au Pontempei rat (pons imperatoris), où la découverte de fragments antiques a permis à M. de La Lande de supposer, à cause de la proximité de Castrum Vari, qu’un arc triomphal avait été élevé en cet endroit au général dont le souvenir semble s’être éternisé sur ce territoire.

C’est un peu après le Pontempeirat que la voie romaine sort du Velay pour entrer dans la petite ville d’Usson, en Forez. Là encore on a été assez heureux pour retrouver une pierre milliaire. Voici l’inscription qu’elle porte et qu’il est essentiel de signaler, parce que nous allons bientôt la retrouver sur deux autres points :

[ MP CAESAR…VS MAXIMI…FELIX AVGDMPROCOS PRIM ETREIV LVERV. NOBILISSIMVS PRINCEPS IVV ENTV TISVETVSTATCON RESTITVERVNT M. X I III IMPERATOR CAESAR JULIUS MAXIMINUS , FELIX, AUGUSTUS, PONTIFEX MAXIMUS, PROCONSUL PRIMUM, ET FILIUS EJUS JULIUS vERUs, NoBILIssIMUS PRINCEPs JUVENTUTIs, vETUSTATE CoNLAPSAM (vIAM) RESTITUERUNT.-MILIARE QUATER DECIMUM.

Enfin, la Bolena conduit d’Usson à Estivareilles, de là à Saint-Bonnet-le-Château (Castrum Vari) ; où nous avons dit qu’elle se partageait en deux branches dirigées, l’une sur Lyon, l’autre sur Moingt. A l’occasion de cette voie romaine, il s’est élevé de nombreuses dissertations sur la direction du chemin, ainsi que sur le nom et sur le véritable emplacement d’Icid-magus et d’Aquis-Segete. Quelques écrivains, au nombre desquels nous nous rangeons, ont prétendu que l’Yssingeaux actuel ne remontait pas au-delà du moyen-âge ; d’après eux Usson serait la ville indiquée dans l’itinéraire sous le nom d’Icid-magus ou d’Usso-magus, et Saint-Galmier serait l’Aquis-Segete des anciens ; dès lors ce serait la via Bolena dont nous aurions le tracé dans la carte de Peutinger.

En quittant Ruessium dans la direction opposée à celle que nous venons de parcourir, on peut suivre les traces d’une seconde voie romaine parfaitement conservée en beaucoup d’endroits. Celle-ci n’était pas moins importante que l’autre, puis qu’elle n’était que sa continuation ; on les voit marquées toutes les deux sur la carte de Peutinger comme une seule et même route traversant Revessione et conduisant de Lugdunum à Anderitum, capitale du Gévaudan. Il est facile de déterminer encore les points principaux par lesquels elle passe :

De Ruessium elle arrive presque en droite ligne sur un petit ruisseau appelé Bourbouilloux (le bourbeux), près duquel gisait un fragment de colonne aujourd’hui au musée du Puy et sur lequel se lit ce reste d’inscription :

CAESAR PRINCEPS IVVENT VIAS ET DONTES VETVS TATE CONLAPSAS

Comme il résulte du simple examen de cette pierre que la partie supérieure en a été enlevée et qu’il faut donner un sens à ce qui n’est ici que la fin d’une phrase, nous ne doutons pas que les deux inscriptions précédentes ne soient de la même époque et n’aient été dédiées aux mêmes princes dans le même but ; c’est pourquoi nous pensons que les six premières lignes de la colonne d’Usson doivent servir à compléter ce qui manque à celle dont nous parlons.

De Bourbouilloux on suit les traces de la voie romaine jusqu’à la Borne, puis après avoir passé un pont, dont l’existence en cet endroit est confirmée par quelques débris antiques, on s’approche du village de Borne. C’est près de là que devait se trouver une colonne transportée, on ne sait à quelle époque, dans une propriété voisine de Ruessium ; cette présomption semble du moins suffisamment justifiée par le chiffre qui termine cette autre inscription :

DD NN IMDM IVL PHILIP DOPIO FELIC AVG ET MIVL DHILIP DO NOBILISS CAES CIVIT VEL M P. III.

DOMINIS NOSTRIS, IMPERATORI M. JULIO PHILIPPo, pIo, FELICI , AUGUST0, ET MARCO JULI0 PHILIPPO NOBILISSIMO CAESARI. CIVITAs vELLAvoRUM MILLIA PAssUUM III.

De Borne on prend la direction de Saint-Vidal sans descendre néanmoins dans le vallon, et l’on va en ligne presque directe près du hameau de Sanssac où se trouvait encore une dernière colonne portant :

I)l) NN IMP MIVL PHILIPPO PIO FEL AVG ET MIVL D HILIDpO NOBILIS C MES CIVIT VEL A. MD VI.

DOMINIS NOSTRIS , IMPERATORI M. JULIO PHILIPPO , PIOFELICI , AUGUST0 ET MARC0 JULI0 PHILIPPO NOBILISSIMO CAESARI , CIVITAS VELLAVORUM , MILLIA PASSUUM VI.

Les recherches de plusieurs archéologues ont permis de déterminer la continuation de cette route jusqu’à Sanssac. A partir de cette localité, il semble qu’il y ait quelque incertitude sur la direction que suivait la Via Bolena. Les uns en poursuivent le cours par l’avenue de Barret, Saint-Privat, Monistrol et un lieu qu’ils désignent pour le Condate marqué sur la carte théodosienne, lequel se trouvait au con fluent de l’Allier et de la petite rivière de Verdicange. D’autres placent Condate sur l’emplacement de la petite ville de Saugues ; d’autres enfin le voient à Condres, près de Saint-Haon, au confluent de l’Allier et de la rivière de Chapeauroux, où ils arrivent en passant dans les parages de Très-Peux, Souis,

Chasse-Vieille et Letor. A l’appui de cette dernière hypothèse, on peut invoquer les recherches de M. Ignon, de Mende, qui a suivi lui-même dans le Gévaudan le parcours de cette voie romaine depuis Javols (Anderitum), capitale du pays des Gabales, jusqu’aux ruines du pont de Saint-Haon.

Les défrichements pratiqués sur un grand nombre de points ont démontré qu’ici et là il se rencontrait des vestiges de voies antiques, soit de routes impériales, soit de chemins d’embranchements. Les substructions se composaient de quatre couches, dont trois de pierres superposées et séparées par des couches de terre grasse ou de mortier assez épais. La première de ces couches est en grosses et larges dalles, la seconde en pierres un peu moins fortes, la troisième en petits cailloux alternativement de la grosseur d’un oeuf et d’une noix, et noyés dans une espèce de ciment très-dur, la quatrième enfin était formée d’un gravier tel qu’on l’emploie aujourd’hui sur nos chemins. On comprend que ce gravier a dû presque entièrement disparaître.

M. le chanoine Sauzet signala, il y a quelques années, la découverte d’une nouvelle colonne milliaire encastrée depuis longtemps dans les vieux murs du cimetière de la paroisse de Saint-Jean-de-Nay. Cette pierre, qui a 87 centimètres de hauteur et 35 de diamètre, est aujourd’hui tronquée à son sommet. L’inscription n’occupe pas tout le périmètre de la colonne ; le vide qui se trouve entre la fin et le commencement des lignes est rempli par un pointillé qui règne du haut en bas. Voici comment elle est conçue :

MOCASSIANO. R A POSTVMO.RE AVG C. V. FEL. M P. VIII. MARCo CAssIANo, FILIo AUGUSTo PosTUMo (Galliarum) RESTAURATORI AUGUST0 COSS. V. FELICI. – MILLIA PAS sUUM vIII.

Une seconde voie romaine, dont on a cherché à rétablir le tracé, se retrouve près de Beaulieu, arrondissement d’Issoire, à Vergongheon, à Brioude, à La Chaumette, près de Chastanuel (commune de Jax); elle longe à droite le village de Fix, franchit le plateau de Fay, passe près de l’Estrade, de Lanthenas, de la montagne de la Garde, arrive à Marcillac où elle rejoint la Via Bolena. M. Jusseraud, ingénieur des mines, constate la présence de cette voie romaine au moment où elle traverse les bassins houillers sur les rives de l’Allier pour se diriger sur la Haute-Loire. Dans une profonde tranchée pratiquée au-delà de la station de Brassac, lors de l’exécution du chemin de fer, on trouva en assez grand nombre et sur une largeur de 100 mètres environ, des débris de poteries rouges, de tuiles, de briques plates à rebords, de styles, de fibules, et plusieurs médailles bien conservées. Au-dessous de ces fragments, une chaussée antique coupait perpendiculairement la voie ferrée dans la direction de l’Ouest à l’Est, pour aller traverser l’Allier à 300 mètres plus loin. – M. Jusseraud en a relevé la coupe que nous donnons ici, et la décrit avec précision.

Une couche végétale A, dit-il, renfermant quelques débris de tuiles et de briques, recouvre, sur une épaisseur de 0m,50, un lit de béton B de 0m,15 à 0m,20, et indique que la voie avait 5m,50 de large à sa partie supérieure. Au-dessous du béton se trouve une couche de cailloux roulés de la grosseur d’un oeuf, sur une épaisseur de 0m,25 ; puis, encore au-dessous, un lit de 0m,40 de cailloux beaucoup plus gros atteignant un décimètre cube D. Le tout est encaissé dans une large tranchée de forme trapézoïdale reposant sur 0m,60 de terre végétale E, et en fin sur les schistes houillers F.

Entre Beaulieu et ISSOire, M. Bouillet a découvert une colonne sur laquelle, il est vrai, ne se lit aucune indication ; mais arrivé à Paulhaguet, Bergier nous en signale une autre d’un intérêt d’autant plus local pour nous qu’elle est la troisième portant la même inscription. Voici, du reste, comment il s’exprime à ce sujet : M. Savaron, président en Auvergne, de qui le nom est assez connu par sa doctrine, m’a fourni quatre inscriptions par lui vues et extraites de certaines colonnes milliaires qui sont ès environs de son pays : la première desquelles se trouve à Paulhaguet et nous enseigne que le fils de quelque empereur qui se qualifie de Prince de la Jeunesse a fait réparer les chemins de ce pays-là.

CAESAR PRINCEPS IVVENTVTIS pONTEM ET VIAS VETVS TATE COLLAD RESTITVIT.

Quoique cette inscription et celle de Bourbouilloux aient une singulière analogie, et qu’au premier abord on soit porté à penser que c’est la même, cependant trois circonstances se réunissent pour prouver qu’elles sont très-distinctes l’une de l’autre :

1e les différences matérielles dans plusieurs mots ; Pontem au singulier, au lieu de Pontes, Collap en abréviation, au lieu du solécisme Conlapsas, juventutis qui est ici écrit en entier, tandis que sur la pierre de Bourbouilloux il n’y a que juvent, enfin le verbe restituit dont on ne trouve sur l’autre inscription qu’une seule lettre ;

2e la distance des deux localités, qui ne permet pas de supposer que le président Savaron eût pu prendre l’une pour l’autre ;

3e le peu de vraisemblance que la pierre antique, trouvée en 1823 par M. de La Lande sur le bord d’un ruisseau et servant de piédestal à une croix, eût été vue à plusieurs lieues de là deux cents ans avant par Savaron, et surtout ait été copiée par lui d’une manière si peu exacte.

Avant d’achever ce chapitre, nous devons rectifier quelques erreurs provenant de calculs faits d’après les chiffres gravés sur les colonnes milliaires. Ces chiffres étaient certains lorsque les colonnes furent originairement disposées sur les routes ; mais ils ont cessé de l’être, on le conçoit, du moment que ces pierres indicatrices furent déplacées. Ne pensant pas à ce changement, que plus de quinze siècles rendent pourtant bien présumable, plusieurs archéologues ont calculé au moyen des chiffres marqués sur ces colonnes et ont écrit, par exemple, que de Ruessium à Sanssac il y avait six milles, et à Saint-Jean-de-Nay huit milles, puisque les milliaires trouvés dans ces villages indiquaient ces distances. S’ils avaient pris un compas, ils auraient vu que sur la carte, à vol d’oiseau même, de Ruessium à Sanssac il y avait plus de six milles, et à Saint-Jean-de-Nay plus de dix. Il était donc bien impossible qu’il n’y eût pas un parcours beaucoup plus considérable par le chemin de terre, quelque direct qu’on le suppose.

Source de l’extrait :

HISTOIRE DU VELAY ANTIQUITÉS CELTIQUES ET GALL0-R0MAINES