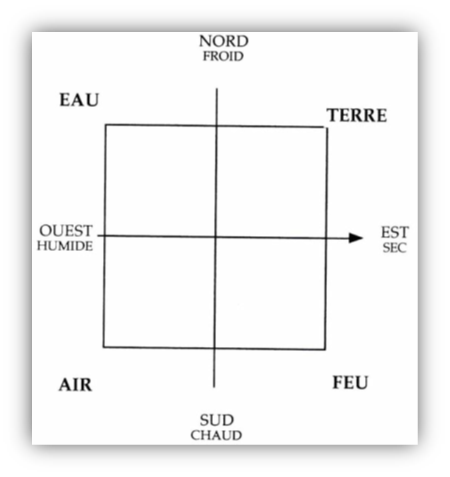

Axe de l’église orienté à environ 20° Est par rapport au Nord Sur la valeur symbolique des nombres et de l’orientation d’un sanctuaire Dans toute fondation d’église, le maître d’oeuvre a trois possibilité pour orienter le Seuil, puisque son choix ne peut porter que sur l’Ouest (Humidité) le Nord (Froid) ou le Sud (Chaud). C’est à dire pour reprendre la symbolique de l’homme roman héritée des croyances anciennes sur l’Univers qui dans sa diversité n’était que la combinaison de 4 principes dont les différentes proportions en chaque objet en chaque être, conduisait aux diversités observables. Bien avant notre physique moderne, malgré pourtant Démocrite , la pensée antique basée sur l’interprétation et la pensée d’Empédocle avait conçu de façon ésotérique, que la matière n’était que le produit de l’assemblage de briques fondamentales au nombre de quatre. Ces éléments symbolisant la puissance vitale étaient l’Air, l’Eau, la Terre, et le Feu. Ces éléments représentaient et exprimaient bien d’autres caractères tant dans le domaine psychologique que sur le plan philosophique voir religieux et alchimique.

Les points cardinaux et le symbolisme associé à ces points

Ils furent mis notamment en relation avec les cycles du calendrier, avec les saisons. C’est ainsi que la religion chrétienne naissante associa à l’élément Terre le mystère de la Nativité, L’Eau bien sûr à la purification se trouvait en parfait accord avec le Baptême, cette élément de transformation de passage pouvait être aussi associé à la Résurrection. L’Air préfigurait le mystère de l’Ascension Le Feu image de la puissance divine se retrouvait dans les flammèches matérialisant l’Esprit Saint au jour de Pentecôte. La construction romane, dont l’objet était de mettre en harmonie le sanctuaire avec l’univers créé par Dieu, se devait de tenir compte de cette réalité des quatre éléments.

Cette représentation spatiale se révèle bien antérieure à l’époque romane et les égyptiens se référaient déjà aux Quatre Éléments , divers manuscrits arabes de la période de Al Andalus aux VIIIe et IXe siècles explicitent clairement la disposition spatiale qui leur était attribuée. Les Architectes romans s’appuyèrent tout naturellement, sur cette vision du monde qui avait pour eux un caractère de vérité universelle pour réaliser et orienter leurs constructions.

La seconde classe de symboles utilisés fait appel à des concepts plus abstraits élaborés sur la base d’un raisonnement ou de comparaison entre ce que représentent les nombres ou les formes et les principes philosophico religieux descriptifs de l’Univers de son ou de ses créateurs. La pensée numérologique et arithmologique est présente dans l’ensemble des constructions romanes et était décrypté plus ou moins facilement tous comme les figurations et sculptures d’animaux de fleurs qui ornaient les églises remplaçant par l’image les textes sacrés et bibliques ainsi que les divers enseignements contenus dans les livres sacrés que peu de personnes, hormis les clercs et les prêtres, ne savaient déchiffrer dans les textes, rare étaient les personnes sachant lire. La pensée Pythagoricienne, le sens des Nombres et celui de leurs combinaisons furent étudiés et développés par diverses écoles d’arithmologie dont l’une se trouvait à Ephèse. Saint Jean y aurait puisé les connaissances nécessaires à la construction ésotérique de son Apocalypse. Les quatre cavaliers de l’Apocalypse (4) le nombre de la Bête (666) le nombre de mois promis à l’abomination (42) etc.… Les Pères de l’Église eux-mêmes se référèrent à la symbolique des Nombres, par exemple Saint Isidore de Séville (qui élabora un ouvrage “De Numeris“ sur le sujet). Ainsi sans discontinuer pendant près de deux millénaires, les nombres par leurs sens philosophique et symbolique, servirent de guide et de moyen d’expression à tous ceux qui tentèrent de comprendre la signification de l’Univers et de placer le projet de Dieu dans la création. Les artisans romans, les Maîtres d’oeuvre des églises et cathédrales, formés à cette école et baignés dans ce contexte philosophico religieux et ésotérique tissent, grâce aux Nombres et symboles, la trame géométrique des sanctuaires qu’ils devaient ériger. Se souvenir à ce sujet de l’église de Saint Sulpice visité récemment sur plan heptagonale et le symbolisme de ce nombre développé lors de cette visite. L’heptagone, polygone à sept côtés, ne peut être tracé à la règle et au compas, néanmoins sa construction approchée, réalisée de façon simple à partir de

l’hexagone, fut largement employée au Moyen Âge dès qu’il s’agissait de disposer de cette figure géométrique lourde de symboles.